Kultur

Rock me, Mata Hari!

24. März 2023, 16:51 Uhr aktualisiert am 24. März 2023, 16:51 Uhr

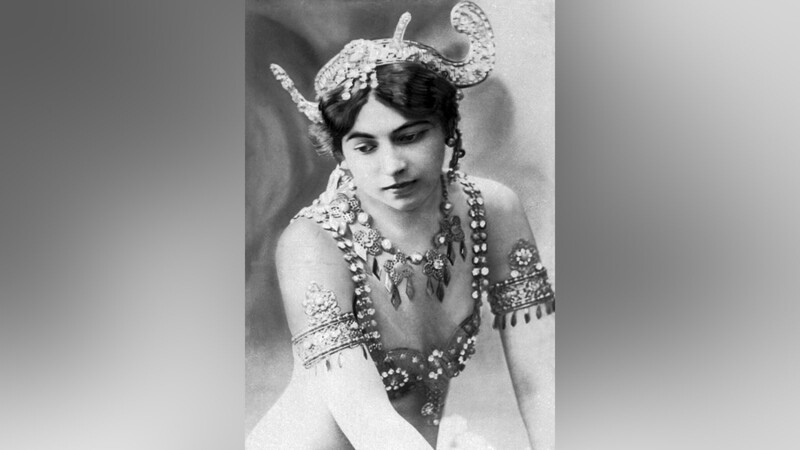

Ein Hauch von Schlagerfestival: Ann Sophie Dürmeyer als modernes Mata-Hari-Double im Gärtnerplatztheater.

Andrew Lloyd Webber hat sinngemäß gesagt, dass die Story das Entscheidende an einem Musical sei. Sie könne auch über mittelmäßige Musik hinweghelfen. Damit sind wir beim zentralen Problem des Musicals "Mata Hari" von Marc Schubring (Musik) und Kevin Schröder (Text): Was das Gärtnerplatztheater in dieser Uraufführung über die als Spionin im Ersten Weltkrieg hingerichtete Femme fatale und Nackttänzerin zu erzählen hat, wirkt handwerklich missglückt und daher ziemlich langweilig. Und Rettendes kommt von der Musik auch nicht.

Die Show beginnt und endet mit der Vollstreckung des Todesurteils eines französischen Militärgerichts. Dazwischen steht eine große Rückblende. Alles, was aber eigentlich an dieser Figur interessant und bildmächtig wäre, erzählen nur sprechende Köpfe in schwarzweißen Einblendungen wie in einem Dokumentarfilm. Auf der Bühne gezeigt wird dagegen die wenig aufschlussreiche Vorgeschichte, ehe Margaretha Geertruida Zelle zu Mata Hari wurde.

Schon der Anfang schwächelt: die bereits 100-mal gesehene, halb komische Situation eines Gruppenfotos. Und so erwartbar bleibt auch der Rest: Szenen einer Ehe mit einem niederländischen Kolonialoffizier auf Java. Margaretha ist sexuell und auch sonst frustriert, der Mann ein Schwächling, die Gesellschaft kleinkariert.

Vor allem in der zweiten Hälfte, wenn der Tropenkoller ausbricht, das sterbende Baby brüllt und der Ehemann im Affekt aus letztendlich unklaren Motiven die javanische Amme erschießt, wächst das Desinteresse, weil Schubrings sauber-konventionelle Musical-Musik den Ehekrieg eher verharmlost als dramatisiert. Die Geschichte der sich aus Zwängen befreienden Frau des 19. Jahrhunderts bleibt nach Ibsens "Nora" und Zolas "Nana" von allenfalls beschränktem Neuigkeitswert.

Schubring und Schröder scheinen das geahnt zu haben. Daher zogen sie eine zweite, zeitgenössische Ebene ein. Das Ensemblemitglied Florine Schnitzel muss als Margaretha Geertruida Zelle die Handlung vorantreiben. Den musikdramatischen Rahm darf dann der Gast Ann Sophie Dürmeyer mit großer Geste und charismatischer Popstimme absahnen, wenn sie als Mata Hari die Handlung in großen Arien - pardon: Songs - kommentiert und überhöht.

Der Theorie nach zielen diese Auftritte auf Mata Haris zeitlose Gegenwärtigkeit. Praktisch handelt es sich um halb gerappte Popsongs auf dem historischen Stand von "Rock me, Amadeus", nachgepfeffert mit etwas Jugendsprache. Gegen Ende singt Dürmeyer auch Balladen. Wenn es um Spionage geht, zitiert oder parodiert Schubring die Ästhetik eines James-Bond-Songs, das Finale dürfen die beiden Damen immerhin im Duett bestreiten.

Dazu gibt es Choreografien im Stil eines Fernsehballetts (Adam Cooper). Ein Hauch von Lack sorgt für das, was man landläufig Erotik nennt. Das Ganze möge man sich vorstellen, als versuche ein Stadttheater mit beschränkten Mitteln am European Song Contest teilzunehmen.

Mata Haris Auftritte als indische Tempeltänzerin im Paris der Belle Époque überlassen Schubring und Schröder dagegen dem Kopfkino des Zuschauers, statt sie auf die Bühne zu bringen. Andererseits riecht der sparsame musikalische Exotismus der Musik so sehr nach dem Tiger von Eschnapur, dass man es nicht wirklich bedauert.

Während der zugespielten Pop-Samples langweilt sich das von Andreas Partilla straff geführte Orchester des Gärtnerplatztheaters, bis es einen Streicherteppich unterlegen darf. Denn vom Graben aus ist leider nicht zu sehen, dass die Regisseurin Isabella Gregor und die Ausstatter Karl Fehringer, Judith Leikauf und Alfred Mayerhofer die Prospekte und Maschinen auf der drehenden Bühne nicht geschont haben.

Mit den teilweise gleichen Darstellern (Dagmar Hellberg, Armin Kahl, Erwin Windegger) hat das Gärtnerplatztheater auf der Studiobühne mit "Rockin' Rosie" kürzlich exemplarisch vorgeführt, wie wahr Andrew Lloyd Webbers Spruch von der Wichtigkeit der Story ist. Hier aber überschminkt - wie in einer Grand Opéra des 19. Jahrhunderts - die äußere Pracht nur die innere Leere.

Und bis zuletzt wachsen die Zweifel, ob die Geschichte der spionierenden Femme fatale der Gegenwart wirklich etwas erzählen kann. Denn das wäre die einzige Rechtfertigung für den Aufwand, mit dem hier ein Hauch von Londoner West End ins Gärtnerplatzviertel gebracht werden soll.

Wieder am 31. März, 1., 5., 9. und 10. April. Karten unter gaertnerplatztheater.de